#6_La obra no empieza ni termina en el objeto o la imagen creada

Sobre hacer, vincularse y desobedecer en las artes visuales contemporáneas.

Hace unos días escuché una charla maravillosa de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Muchas de sus ideas sobre la escritura —su vínculo con el contexto, con los lenguajes heredados y con quienes leen— resonaron profundamente en mí. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía: con claridad, con sensibilidad, con una conciencia aguda de que toda práctica creativa se inscribe en un entramado colectivo.

Mientras la escuchaba, sentí que sus palabras podían trasladarse fácilmente al campo de las artes visuales. Porque aunque hable de escritura, lo que plantea interpela de lleno a quienes construimos sentido desde lo visual, a quienes sostienen una práctica que no puede pensarse sin el contexto, sin los otros, sin las condiciones concretas que la atraviesan.

De esa resonancia nació el newsletter de hoy: como una invitación a revisar desde qué lugar hacemos lo que hacemos, cómo, para qué, con quiénes. A preguntarnos qué lenguajes reproducimos sin saberlo, qué vínculos cultivamos o dejamos de lado, qué sentidos podríamos activar si nos pensamos no como sujetos inspirados y aislados, sino como agentes vinculados.

Ojalá este texto —como me sucedió a mi con la charla de Cristina Rivera Garza— y los ejercicios que acá comparto, puedan también abrir una puerta. Que invite a pensar(se) desde otros lugares, con otras preguntas, hacia nuevas formas de estar en relación con lo que hacemos

Hay muchas formas de hacer arte. Y no me refiero solo a técnicas, soportes o géneros, sino a las formas que asume el vínculo entre ese hacer y el mundo. Las que más me interesan tienen que ver con una conexión orgánica con el contexto desde el que emergen: un hacer visual que no se despliega desde el aislamiento sino desde la escucha, la porosidad, la tensión crítica con los lenguajes heredados y las narrativas hegemónicas.

Los artistas visuales, como cualquier otro hacedor de símbolos, trabajan con materiales que no les pertenecen del todo. Imágenes, colores, gestos, lenguajes visuales, materiales, incluso formatos de circulación: todo proviene de un entramado cultural y social, muchas veces colonizado, muchas veces silencioso. En este marco, la práctica artística puede ser entendida como un campo de intervención, de reescritura del sentido. No se trata solo de producir objetos u obras, sino de activar una sensibilidad crítica sobre el lenguaje visual mismo, desarmarlo, hendirlo, ponerlo en duda para imaginar otras formas de mirar, otras maneras de narrar lo que nos pasa.

Esto exige, también, desarmar el mito del artista como sujeto inspirado, tocado por una gracia inasible, que produce desde el aislamiento. Esa figura romántica y obsoleta aún persiste en ciertas formas de legitimar el arte. Pero sostener esa imagen hoy no solo es ingenuo: es profundamente limitante.

Trabajar en la creación de objetos e imágenes artísticas no es una actividad fuera del mundo. No es un gesto de excepción, ni una fuga del presente. Al contrario: es una práctica material, concreta, cargada de fricción, de decisiones, de condiciones dadas y por transformar.

Como cualquier otro hacer humano, la práctica artística se inserta en un sistema de relaciones, de lenguajes y de estructuras que la atraviesan.

No es un acto mágico. Es trabajo. Es tiempo. Es una conversación con lo que hay y con lo que falta. Es, sobre todo, una forma de estar en relación.

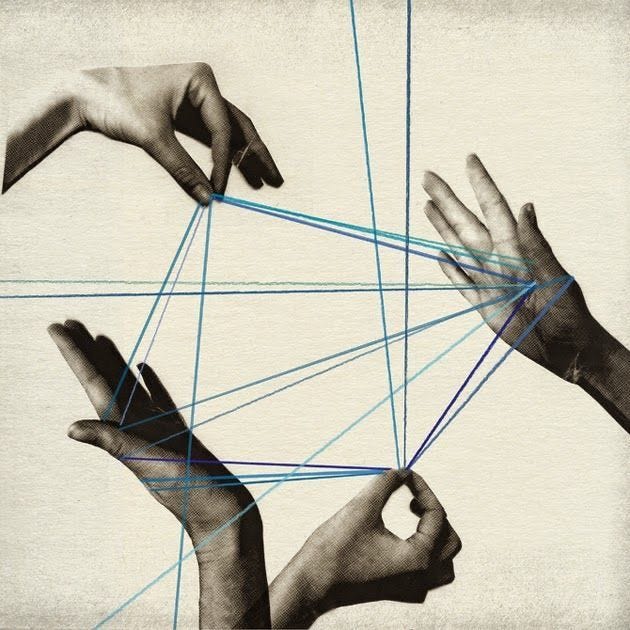

Pensar al artista como un agente vinculado, situado, permeado por su entorno —en lugar de un ente solitario que produce desde una supuesta genialidad autónoma— implica asumir que la obra no empieza ni termina en el objeto visible. El arte no son solo imágenes ni artefactos: es también el modo en que se observa, se elige, se investiga, se duda, se conecta. La obra es la práctica, y esa práctica es inseparable del mundo en el que se inscribe.

Se trabaja con lenguajes que no inventamos. Imágenes, gestos, formas, materiales que circulan en nuestras comunidades, que cargan historias, que fueron producidos —y reproducidos— por otros.

El arte, así entendido, no es un acto de apropiación individual, sino una forma de desapropiación: un hacer que reconoce que se nutre de lo común, que se construye con otros, que se conecta con lenguajes colectivos, aunque los atraviese de manera singular.

Esto no diluye la autoría. Al contrario: la potencia. Porque permite entender que la obra no es la afirmación de una identidad cerrada, sino el resultado de un entrelazamiento de voces, memorias, luchas y afectos.

La práctica artística, entonces, como un modo de articular lo individual con lo común; lo sensible con lo social; lo formal con lo político.

Asumir esa dimensión comunitaria no significa convertir la obra en un panfleto o en un documento sociológico. Significa entender que toda forma es también una forma de relación. Que el hacer artístico tiene consecuencias. Que nuestras decisiones formales, nuestros modos de producir y de circular imágenes, nuestros gestos visuales y nuestras preguntas estéticas, son también modos de intervenir en un campo simbólico compartido. Que nuestros materiales no son neutros, que nuestras imágenes no son inocentes.

Desde esta perspectiva, me interesa pensar al artista como alguien que acompaña y se deja acompañar: por los materiales con los que trabaja, por los vínculos que lo atraviesan, por las preguntas que no puede responder todavía.

La obra, entonces, no como el resultado cerrado de una idea genial, sino como la huella de una búsqueda inacabada, como el trazo visible de una conversación con lo que aún no tiene forma. A veces ese diálogo es con escenas invisibilizadas, con cuerpos silenciados, con memorias desplazadas. Otras, con la propia incertidumbre del proceso, con la propia biografía, con lo que se resiste a ser nombrado.

Y en ese espacio entre el gesto íntimo y la resonancia compartida, entre lo material y lo sensible, entre lo formal y lo relacional, las artes visuales pueden ofrecer otra imagen de lo posible.

Porque las obras pueden ofrecer hospitalidad. Pueden ser el lugar donde alguien, por un momento, se reconoce o se interroga. Donde se le da lugar a una experiencia que no estaba dicha, donde se invoca lo común.

Por eso me interesa pensar el arte no solo como producción de sentido, sino como una práctica de comunidad. No como la representación de lo colectivo, sino como su puesta en acto. Una práctica estética y política, donde el acompañamiento no es una estrategia periférica sino parte del corazón del hacer.

Quizás ahí, en ese modo de producir imágenes/objetos/experiencias, desde lo común, de intervenir en los lenguajes heredados, de proponer nuevos modos de relación, el arte pueda seguir siendo —como decía John Berger— una forma de hospitalidad. Y también de resistencia. Y también de compañía.

EJERCICIO 1_RECONOCE TUS VINCULOS REALES Y POSIBLES

Objetivo: Identificar cómo se vincula tu práctica con otras personas, espacios y saberes, y detectar oportunidades para fortalecer o transformar esas relaciones.

Hacé una lista dividida en tres columnas:

Personas concretas con las que estás en vínculo en relación a tu práctica (otros artistas, talleristas, gestorxs, curadorxs, amigxs que te leen o te escuchan, etc.).

Espacios o plataformas en los que participás o que te sirven para circular tu obra (ferias, muestras, convocatorias, redes sociales, residencias, etc.).

Saberes o prácticas que influyen en tu hacer (lecturas, saberes populares o técnicos, oficios, teorías, experiencias de vida).

Respondé por escrito (breve):

¿Cómo influyen esas relaciones y espacios en tu trabajo?

¿Qué vínculo cultivás activamente y cuál dejás “en automático”?

¿Qué relaciones están ausentes o te gustaría activar?

¿Qué tipo de colaboraciones o intercambios podrías proponer desde tu lugar?

EJERCICIO 2_ INTERRUMPE EL LENGUAJE VISUAL QUE UTILIZAS SIN PENSAR

Elegí una obra reciente o en proceso (puede ser una imagen, una serie o un fragmento de una instalación).

Respondé con total honestidad:

¿Qué elementos formales o estéticos aparecen porque “es lo que se espera” o “lo que queda bien”?

¿Hay algo en esa obra que viste mil veces en otros lados? ¿Qué modelo está replicando?

¿Qué cuerpo, voz, historia o perspectiva está ausente? ¿Quién no aparece nunca en tus obras?

Ahora hacé una versión alternativa (dibujada, escrita, bocetada o mental):

Cambiá la perspectiva, el encuadre, el lenguaje visual.

Incorporá un elemento que normalmente dejarías afuera por pudor, por código o por miedo a lo ilegible.

Preguntate: ¿cómo cambiaría el sentido si incluyo eso que normalmente omito?

Reflexión final (200 palabras máximo):

¿Qué formas visuales y decisiones de estilo podrían ayudarte a interrumpir esos automatismos?

¿Cómo podés convertir tu hacer en una propuesta crítica?

¿Qué te parece el texto que acá te comparto? Leo absolutamente todos los comentarios y también respondo sus mails (a veces con delay je!) pero siempre lo hago.

Este es un newsletter escrito desde el verdadero deseo de hacer comunidad, de generar nuevos lugares de conversación. Hecha a mano, sin algoritmos ni IA. “Gratis pero no barata” como leí alguna vez en otro newsletter que me encantó.

Si sientes que estos Newsletter con reflexiones, consignas y mucha data que comparto te inspiran, te conectan, te hacen pensar distinto, te ayudan a reflexionar sobre tu propia producción y la forma en que te paras frente el ecosistema artístico; las y los invito a sumarse a la suscripción mensual voluntaria.

Tu aporte contribuye en que este espacio siga creciendo

¡GRACIAS Y HASTA LA PRÓXIMA!